甲州みそって?

そもそも、みそって?

煮大豆に、麹をつけて半年~数年発酵させたもの。

これがみその一番シンプルな定義。

白みそは、数週間から3ヶ月ほど、

赤みそは、半年以上発酵熟成させたもの。

長く寝かせるほど、発酵が進んで色が濃くなります。

みその種類

様々なバリエーションがあるみそ、ポイントは「麹の種類」です。

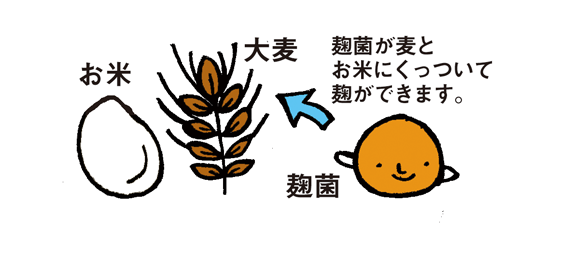

まず麹とは、お米や大麦などに、麹菌という特殊なカビの一種をくっつけたもの。

これがパンでいう、イーストのような役割を果たして、大豆を発酵させるのです。

大豆にくっつける麹の種類は、地域によって様々です。

☆関東・東北みそ → 米麹

☆九州みそ → 麦麹

☆八丁みそ → 大豆麹

これが一般的な分類です。

甲州みそって?

世にも不思議なミックスみそ

甲州みそは、上のどのカテゴリーにも入らない、不思議なみそ。

米麹と麦麹をだいたい半分ずつミックスした「合わせみそ」です。

どんな味?

一言でいうと、ベースはさっぱりした関東・東北みそ。

そこに、九州みその甘みがミックスされて、しつこくないのにまろやかな味が生まれます。

そう。

甲州みそはここにしかない、特別なおみそなのです。

どうして甲州みそが生まれたの?

みそのバリエーションは「麹の種類」がポイント。

そして、麹の種類は、「主食が何か」で決まります。

甲府は狭い盆地で斜面が多く、稲作に適していません。

なので、お米の収穫が少なく、関東みその特色である米麹だけでは、お味噌を作るのには足りなかったのです。

時は遡って戦国時代。

武田信玄の兵隊が進軍する時に食べ物の腐敗を防ぐおみそは、携帯食に欠かせない調味料でした。おみその増産を考えた信玄は、冬にほったらかされていた田畑の裏作として、麦を育てることを考えました。

大麦をおにぎりに混ぜて麦飯にし、さらに麦麹をたくさん作り、米麹不足を補ったのではないか。

こんなストーリーが浮かんできます。

甲州みそは、主食の不足を補うための知恵から生まれたのです。

ほうとう

~甲府だからこそ生まれた郷土食~

ほうとうってご存知ですか?

甲府名物の、具だくさんなうどん。

このほうとうのベースは、甲州みそです。

ここには、米と大麦が入っています。

そして、麺は小麦でできています。

この三つの素材には、主食の乏しい甲府の土地の工夫が現れています。

具だくさんになったのも、小麦粉が少なくて済むからという説もあります。

寒暖の差が激しくて、斜面が多い甲府では、お米や小麦が十分に取れない。

そんな背景から生まれてきたのが、ほうとうなのです。

食べものを見ると、その土地と歴史がわかるんですね。

この記事を書いた人 五味 洋子

発酵兄妹(妹)三兄妹の末っ子として生まれ、高校卒業まで甲府市で育つ。東京農業大学醸造科学科を卒業後、2009年ライフスタイル提案会社に就職。社員食堂の立ち上げや、新規事業部で商品企画を担当。2013年山梨へUターン。2014年五味醤油入社。六代目を務める兄仁と二人三脚で奮闘中。WEBマガジン〔大人すはだ〕コラム連載。YBSラジオ〔発酵兄妹のCOZYTALK〕出演中。